- Inicio

- |

- ¿Quiénes Somos?

- |

- Catálogo

- |

- Colecciones

- |

- COLABORÁ!

- |

- Noticias

- |

- Servicios

- |

- AFIP

- |

- Contáctenos

Libros sobre el Bicentenario LatinoamericanoLibros sobre el Bicentenario LatinoamericanoOtras Ediciones

Libros sobre el Bicentenario LatinoamericanoLibros sobre el Bicentenario LatinoamericanoOtras Ediciones

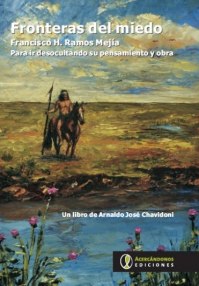

Fronteras del Miedo

Arnaldo Chavidoni

ISBN:978-987-1750-74-0

1º edición

Precio AR$14000.00.-

Precio U$D9.00.-

Versión Papel:

AR$14000.00.- / U$D9.00.-

* Por pedido de más de un libro los siguientes tienen un descuento sobre el precio de venta de: 10% el primero, 20% el segundo, 30% el tercero y los siguientes 50%

Completando solamente tu “Nombre” y “e-mail” en las compras es suficiente para la imputación del descuento siempre y cuando se hagan el mismo día.

Biografía del Autor:

Arnaldo Chavidoni

Docente, escritor y militante de la vida, argentino e internacionalista.

Paulo Freire le movía la mano. Articulaba su pensamiento, marcaba los latidos de su corazón para una pedagogía, tal como expresa Marcelo Valko en el prólogo de la obra de Chavidoni, “Pedagogía para la sumisión”, “enseñándonos la libertad.”-

Fue un docente que abrevó en Ricardo Nervi, Olga Cossentini, Luis Fortunato Iglesias, entre otros, en su ideario socialista.-

Es el autor de “El Belgrano que nos ocultaron”, “Pedagogía para la sumisión”, en Santa Rosa, “Tierra sin mal”, que explora la dominación que sufre el pueblo paraguayo. y “Ramos Mejía”, su obra póstuma.

Autor de notas y artículos en su trayectoria militante nacional e internacional, con amplia experiencia en el trabajo campesino sobre el abordaje, entre otros grandes temas, de la reforma agraria, con las comunidades del norte y del sur, planteando siempre la vida del “Buen Vivir”. Esa filosofía de la naturaleza y el hombre en conjunción, para amar la tierra, donde el ser humano no es explotado y tampoco es negociable.

Pero lo que lo distinguió fue el guardapolvo blanco. La tiza en el pizarrón. La escuela de ladrillo o paredes de chorizo. La del barrio con la “quema” que convirtió junto a los curas del tercer mundo, en una huerta, para que las abuelas se sentaran en sus mesas sin mantel, a disfrutar una ensalada.-

Normalista, pampeano, profesor desvelado por la educación de las madres y los hijos y el tránsito de una historia que se conozca a través del pensamiento crítico.

Fronteras del MiedoArnaldo Chavidoni

ISBN:978-987-1750-74-0

1º edición

Precio: AR$14000.00.- / U$S9.00.-

Arnaldo José “Cacho” Chavidoni fue un militante de la esperanza, la verdad y la justicia social. A ello consagró su vida en el campo que eligió para servir al pueblo: el de la Educación. Docente por vocación profunda, fue a partir de la enseñanza, de su análisis y reflexión sobre los instrumentos, metodología y contenidos educativos que elaboró su obra, la que abarca temas pedagógicos e históricos.

Nacido en la zona rural de Naicó (La Pampa), en la colonia Ministro Lobos, se graduó de maestro en la Escuela Normal Mixta de Santa Rosa, y posteriormente se radicó en el área metropolitana (Buenos Aires), donde desarrolló su tarea docente y actuación gremial en establecimientos del conurbano.

Comprendió, de entrada, que en Mayo de 1810 se habían diferenciado, y a la vez enfrentado, dos proyectos, no solo distintos sino en gran medida opuestos. (Como escribió Osvaldo Soriano: “Todos querían la Independencia, solo algunos la Revolución”).

A partir de esa comprensión básica, su espíritu libre se embarcó en el estudio y rescate de figuras de la línea revolucionaria de Mayo o vinculadas a ella. Así nos dio El Belgrano que nos ocultaron (2008) y luego Pedagogía para la sumisión (2010).

Fronteras del miedo, su obra póstuma, aborda una figura poco conocida a nivel general, si bien sobre ella existen diversos estudios y fuentes informativas que Chavidoni ha recorrido exhaustivamente, agregando otras por primera vez identificadas y consultadas. Se trata de Francisco Hermógenes Ramos Mejía (en su época más conocido como Don Pancho Ramos), amigo de Belgrano y hombre ideológicamente próximo a la línea de Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo y demás integrantes del núcleo propiamente revolucionario y en coincidencia con el ideario de los Libertadores: San Martín, Bolívar y Artigas. Este alineamiento fue el que lo llevó a rechazar el cargo de Alcalde de Primer Voto que le fuera ofrecido por integrantes del saavedrismo, como destaca nuestro autor.

Ramos Mejía, tal como lo señala Arnaldo J. Chavidoni, fue “uno de los pocos hacendados que financiaron las expediciones” de los ejércitos revolucionarios enviados al Paraguay y al Alto Perú, y agrega: “no se puede decir lo mismo de los Anchorena, (López) Osornio, Rosas y Terrero, por ejemplo”.

En este aspecto puntual, Chavidoni se asoma a un tema poco investigado y menos aún difundido en el ámbito de la enseñanza: la financiación de las campañas emancipadoras. A guisa de ejemplo: ¿a quién le han informado en los claustros educativos que la campaña de San Martín al Perú fue posible, en gran medida, gracias a Nicolás Rodríguez Peña (miembro del grupo jacobino de Mayo exiliado en Chile), quien puso su fortuna al servicio de la libertad del continente y gestionó otras contribuciones y préstamos?

La frontera del Salado en Buenos Aires. Primera herejía de Don Pancho

La familia Ramos Mejía provenía del Alto Perú, hoy Bolivia. Decidido su traslado al sur y liquidados sus bienes en aquella región, la actuación posterior de Francisco se desarrollaría sobre todo en dos ámbitos rurales: el primero, relativamente próximo a Buenos Aires, su chacra de Los Tapiales; y el segundo, los campos de Kakel Huincul y Mari Huincul, al sur del río Salado, donde fundó su estancia Miraflores, así llamada en recuerdo de otra propiedad altoperuana.

Don Pancho Ramos no fue el primer ganadero en radicarse al sur del Salado –hasta alrededor de 1820, límite natural entre las tierras ocupadas por los hispanocriollos y los territorios indígenas–, pero sí uno de los primeros, y además lo hizo en forma absolutamente singular, sin precedentes, protagonizando un episodio casi escandaloso para las clases dominantes de la época y que en forma indirecta remarcaba la oposición ideológica entre los dos proyectos enfrentados desde Mayo de 1810: el revolucionario y el meramente rupturista con España.

En efecto: Ramos Mejía obtuvo sus tierras nada menos que comprándoselas a los indios, en plata contante y sonante acuñada en Potosí. ¡Escándalo mayúsculo para la elite porteña! ¡Escándalo inaceptable, ya que implicaba reconocer a los pueblos originarios nada menos que la propiedad de la tierra! Y a tal punto que cuando, años más tarde, las autoridades quisieron regularizar la situación del enorme fundo (250.000 hectáreas, es decir, 100 leguas) a sus herederos, reconocieron la posesión pero no la propiedad de las mismas.

Para colmo y para que la herejía fuera completa, Ramos Mejía permitió, a las tribus que así lo quisieran, seguir establecidas dentro de la extensión de Miraflores, conchabarse en las tareas rurales de la estancia en forma permanente o transitoria, conforme a las normas de convivencia con ellos acordadas y que los indios llamaron la Ley de Ramos.

Bien sabemos que el tema de los pueblos originarios era uno de los aspectos fundamentales que diferenciaban y oponían el proyecto revolucionario del proyecto rupturista. Para los primeros, los conceptos de libertad e igualdad –sobre todo este último– debían regir en forma irrestricta. Para los otros seguía vigente, aunque inconfeso, el esquema de castas heredado de la dominación española.

Por otra parte, entre 1820 y 1830 el enfrentamiento entre ambos sectores iría alcanzando creciente intensidad. Para 1830, puede considerarse que el proyecto revolucionario había sido derrotado en toda América. Los Libertadores muertos, exiliados o confinados; los pensadores y realizadores de la línea libertaria desterrados, presos, destituidos… Pues bien, en Buenos Aires, ese proceso de avance reaccionario se consolida con la asunción al poder de Martín Rodríguez como gobernador y Rivadavia como secretario.

Dos ejemplos bastan: el rechazo de la misión Gutiérrez de la Fuente, enviada por San Martín en 1822 en busca de ayuda para organizar una fuerza auxiliar que operara, subiendo por Humahuaca, para lograr un operativo de pinzas sobre el ejército realista del Perú. Este rechazo por parte de la Cámara de Representantes porteña fue prácticamente unánime, con la única excepción del voto del Dr. Esteban Agustín Gascón, partícipe junto con Bernardo de Monteagudo de la precursora rebelión de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809, compañero de causa de Manuel Belgrano y Juan José Castelli.

El segundo ejemplo, obvio es decirlo, fue lo actuado por Martín Rodríguez en relación con Francisco H. Ramos Mejía: el propio gobernador allanó Miraflores y trasladó a Don Pancho detenido a Buenos Aires, donde se lo confinó de por vida, en una suerte de prisión domiciliaria, en su chacra de Los Tapiales, acusado de connivencia con los indios.

Estos dos ejemplos emblemáticos son prueba de la coyuntura histórica que terminaría de consolidarse en toda América tras la derrota de Artigas en Tacuarembó, el exilio de San Martín y la muerte de Bolívar. Las burguesías mercantiles portuarias, aliadas a la oligarquía terrateniente de fuerte arrastre feudal –muchas veces identificadas en un solo sector–, herederas de aquella línea meramente rupturista ya presente en 1810, rechazaban toda innovación en temas como: tenencia de la tierra, pueblos originarios, extensión del concepto democrático de igualdad, etc., defendiendo a muerte sus prebendas y privilegios, su noción de castas.

La segunda herejía de don Pancho Ramos

Lo que es digno de notarse es que, pocos años después de producidos los milenarios, apareció la revolución de la independencia de la América del Sur, como si aquella comezón teológica hubiera sido solo barruntos de la próxima conmoción.(Domingo F. Sarmiento, Recuerdos de Provincia)

Debo a Jorge Torres Roggero, el poeta y ensayista cordobés, la recuperación de la cita de Sarmiento que encabeza este acápite, ya que cuando se ocupó, con solvencia e intuición americana, del milenarista chileno Manuel Lacunza en su prestigiosa revista Silabario, la rescató e insertó en una justa intertextualidad.

En efecto, en el capítulo “Los Albarracines”, Sarmiento aborda el tema de los textos milenaristas a propósito de un tío abuelo suyo, Fray Miguel Albarracín, también autor de un tratado sobre el asunto –por el cual debió concurrir ante la Inquisición de Lima–, y allí el sanjuanino menciona al jesuita chileno Manuel Lacunza. Manuel de Lacunza y Díaz (Santiago de Chile, 1731; Ímola, Italia, 1801) fue el autor del tratado que tituló La venida del Mesías en gloria y majestad. Tras la expulsión de la Compañía de Jesús por Carlos III y su posterior disolución por el papa Clemente XIV, Lacunza se radicó en la ciudad de Ímola, donde abordó la escritura de su obra, cuyos tres tomos completó hacia 1790. Antes había publicado un anticipo, titulado Anónimo milenario –un pequeño folleto de 22 páginas– que tuvo gran repercusión, llegó a circular en Hispanoamérica y suscitó acalorados debates, prevenciones y condenas, particularmente en Buenos Aires.

Muerto Lacunza, su obra se publicó en Cádiz en 1812, bajo el seudónimo de Juan Josafat Ben Ezra, seguramente para evitar conflictos con la Inquisición. Otra edición posterior fue la realizada en Londres en 1816, costeada nada menos que por Manuel Belgrano.

Pues bien, la obra de Lacunza se convirtió en lectura de cabecera para Francisco H. Ramos Mejía. En ese cauce, sus convicciones religiosas católicas tomaron nuevos rumbos, que no solo repercutieron en el seno familiar, debido a que trató de compartirlas con sus amigos y pobladores de Miraflores: los indios.

Esto, sumado al antecedente de la compra de tierras a los pueblos originarios, era más de lo que los sectores dominantes estaban dispuestos a soportar. Por otra parte, terratenientes vecinos denunciaron a Ramos Mejía señalando que los malones indígenas –reiniciados a causa de la política de Martín Rodríguez y Rivadavia– respetaban puntillosamente las tierras de Miraflores en sus incursiones, lo cual para ellos era prueba suficiente de complicidad de Don Pancho.

La suerte de Ramos Mejía estaba echada. Recluido en Los Tapiales, adonde lo acompañó un grupo de indios que colaboraría en las tareas de la chacra, su vida se extinguió en 1828.Fronteras del miedo, su estructura, su metodología y su escritura

Arnaldo Chavidoni, hombre de sólida formación marxista, hace aflorar en su análisis los procesos históricos de fondo, tanto de naturaleza socioeconómica como cultural, que subyacen bajo el episodio o la anécdota, buceando en ellos. Por este motivo, comienza con el marco geográfico y humano de los pagos del Salado en las primeras décadas del siglo XIX, con documentada descripción del mundo indígena y del mundo hispanocriollo en aquellas Fronteras del miedo, título que por sí solo constituye un hallazgo literario y de precisión calificativa.

La prosa de Chavidoni tiene un ritmo sostenido, atrapante, que sumerge al lector en una realidad pretérita, pero al mismo tiempo la va vinculando, a cada paso, con el proceso histórico entero de nuestra patria. La inevitable referenciación documental no recarga su prosa por estar en notas al pie de páginas o al final del texto.

Cabe señalar, por último, que su metodología de análisis lo asimila a lo que se identifica como marxismo americano, en la línea de José Carlos Mariátegui, José Revueltas, el último Aníbal Ponce –el del exilio en México– y a rumbos del humanismo continental como el que en nuestro país trazaron Arturo Roig y su escuela.

La obra póstuma de Arnaldo José “Cacho” Chavidoni está a la altura de sus dos libros precedentes, innova por su temática y demuestra palmariamente que, sea cual sea el tramo de la realidad o la historia nacional sobre el que fije su atención y vuelque su sapiencia, siempre lleva el sello de lo que fue: un militante de la esperanza.

Edgard Morisoli, 2013